〈坤元殿〉

「坤元殿」是地母殿區的主殿,它與城隍廳(右)、福德廳(左)並列,構成了「一殿二廳」的格局。前方設置有圍欄提醒進入坤元殿需要穿著儀式禮衣,因此到訪香客多半從內埕就地參拜,插上第一柱香後走向城隍福德兩廳完成參拜流程。除了早期施方濟世時重要的丹水神牌位供奉在福德廳外,廟方還特別將大家所熟悉的天公爐移至乾元殿外埕,內埕只放主神爐,目的是為了符合「天父地母」同祀格局。不過,比起這些祭拜的安排,屹立在正殿與三川脊上方的兩座迷你樓閣,以及搭配的象徵物設計更引人注目,這些都是地母廟為了突顯「台島無二」巧思的安排。其中展翅降臨的銅製金鶯雕塑,近年來開始有縮小版造型,應用在地母廟附近街道的路燈設計上,賦予了新的意涵與脈絡。

建築軼事

地母廟的舊建築在使用了十餘年後,有著樑柱坍塌的疑慮,扶鸞記錄簿透露著民國五十一年起建新廟的期許開始醞釀。民國五十二年農曆三月初地母廟神界職務異動,主席關聖帝君高昇任職他處,改由地母廟鎮殿地母接任新主席,接著在堂慶過後,展開一次久違的奉旨大巡,目的是「掃瘟、求甘霖」,這股氣勢鼓舞了下一年建新廟的決心與魄力,但當時誰也沒料到,之後寶湖宮五殿建廟任務的完成竟花了二十餘年的光景。

民國五十三年下半年地母殿的主殿連同二廳工程正式啟動,三年半後先舉辦了神尊安座大典(民國五十七年農曆四月三日至四月五日),但後續與主殿的相關工程又花了兩年才宣告完成。由於建新廟採取「原地重建」的模式,考量廟址位於山前穴地的幅員有限,挖土整地是初期重要的工程。進行打地基的同時,神界陸續指示「一殿二廳」的規模(尺寸、配置)以及周邊空間規劃(土坡、外庭、路、善房、廚房、洗手間…等)。其中右側廂房因為被選定為臨時殿,以作為安置舊廟拆除後恭奉神尊所在之處,因此工程進度特別受到關注,地母廟神尊恭奉於臨時殿一年半後才請至坤元殿主殿安座。

打地基工程啟動不久後,天庭指派了建廟任務的神人分工。其中神祇楊公先師負責斟酌所有建物的尺寸、廖天君督導挖土工程,王天君則擔任總監工,頻繁降筆指示建廟細節。民國五十三年農曆十一月十三日神祇南天使者在醒靈寺乩日降筆,傳達天界指派三十三位重建委員的名單,以及來自友堂與地方的顧問人選。同一時段王天君在天地堂通知眾人此事,並叮囑同心建廟,強調委員若中途辭退,則人神將會共同受到上天的懲罰。

王天君一直是參與當時建廟耆老們印象深刻且敬畏的神明,眾人若因農忙延誤進度或未依照指示行事,這位神祇往往大發雷霆糾正錯誤,不適切的建造也會被要求拆除重建;事態嚴重時王天君除了表示羞愧、自責外,甚至還需要回天受罰;而眾人也有被要求立誓宣疏,上呈天界後再啟興工的經驗。於是,「做錯被責備因而玉旨收回、停工,一段時間後又領旨復工、並且被曉以大義」的情景在建廟過程中一再重現,成了扶鸞記錄簿裡最頻繁的記載,因此耆老們對於這段打地基時期的印象也更為普遍與深刻。

打地基工程一共分兩部分,包括挖土整地的「切土」以及白石碾壓的「壘白石」。建設坤元殿階段的打地基前後花了兩年的時間,直到民國五十五年農曆八

月底,神界催促著絕對不可再延期後,廖天君督建的土部任務終於完成,可以繳旨回天。打地基的困難處在於它是一項完全依賴人力搬運砂石的工程,其中「切土」佔了總工程的七成,耗費一年半的時間;「壘白石」著重依大小、順序堆疊白石的技術,工程困難全依人力完成也說明神人眾志成城的建廟意志。

當進入此階段,可同時啟動混凝土造牆工程,民國五十五年農曆五月間,扶鸞記錄簿記載了「水泥成宮」的訊息。在那個沒有挖土機的年代,建廟切土所動員的人力遍及枇杷城(枇杷里、杷城里)的家家戶戶,以及埔里其他地區志願發心的信眾參與。許多人栩栩如生地形容當時如何一面開鑿廟後方的山坡地,一面用畚箕將土擔到廟前(現在八卦九龍池)填高地勢的過程,其中不少抱持著「暗時做廟、日時做自己」的精神參與。整個日以繼夜的愚公移山過程,在天界指示下,以「記功」回饋參與者的勞力付出,指派人員登記到場工作者姓名、工作時段,並且每隔十天奏疏一次,將功記表上達天聽。

民國五十七年農曆四月,眾人辛苦了三年半,終於迎來了神尊的安座日,但這其實是一次尚未謝土的鎮座大典。王天君在年初就已預告,正殿主體與屋頂的工程告一段落後,就先迎請諸神尊安座,為此特別交代了雕刻大尺寸的地母與侍女神像,凡儀態特徵、服飾意涵、雕刻師姓名、木材取得地點等都有詳細的指示,眾人因此結識了未曾謀面的木雕師傅李昆漳。李昆漳曾描述那時的場景,三川和八卦九龍池還沒有完成前,廟埕是在正殿前方,他就是在那裡雕鎮殿地母。雕刻時旁邊總是圍了一大群人,雖有人不看好三十出頭的他有能耐雕刻鎮殿地母,但也有十分擅於使用鏈鋸或斧頭的高手,在打神像粗胚時協助切砍木料或翻面。

地母廟從年初「玉旨懸堂」起到大典前三個月內共經歷二十一次乩日,這段時間的扶鸞訊息大量集中在主殿裝潢以及祭儀準備的細節上。這麼慎重的原因是因為鎮座除了「安座啟用典禮」外,另有「鑾輿遶境」與「三天超渡法會」兩項任務要執行。為此,廟方的人力動員超過三百人次,以九大組、二十分組規模協力完成這些任務。其中焦點活動「鎮座」的安排除了由地方頭人剪綵啟用一殿二廳的空間外,各神尊及其相關宗教象徵物並由一批人員浩浩蕩蕩、護持請入主殿,淨化後開光。待就定位後廟方以「獻敬」禮進行第一次祭拜,友堂應邀觀禮見證。祭典結束不久,神界傳來祝賀詩詞,肯定眾人建廟功績,甚至以一批執事者的姓名入詩註記,而雕刻師與刺繡師傅也同樣獲得了賜字嘉獎。

尚未謝土的坤元殿在鎮座大典後才著手台基區的靈獸「臥龍、麒麟」雕塑,不過由於鎮座後廟務重心轉向煉藥丹與藥籤長達半年之久,緊接著又開啟三川建設,因此坤元殿的台基雕塑一直拖到民國五十九年中才密集趕工,並在母娘聖誕前完成開光點眼。當時王天君指示暫停三川建設,先完成八卦九龍池,同時也進行台基的臥龍、麒麟雕塑。不過,後者進行得並不順利,人神關係也再次面臨緊張局面。

整整兩個月的扶鸞記錄簿裡記載著臥龍與麒麟的雕刻細節、神明驗收時動怒、師傅重做、完工日一再拖延…等訊息,還有一次王天君為此生氣回天、主席地母也棄職離宮,眾人於是誦經懺悔,祈求神界降臨、返堂。資深的耆老還記得重打石材數次,以及挨罵連連的雕刻師,在白天廟口遇到正乩生(阿旗)時的驚恐表情。當年正殿台基的雕刻被要求打掉重來數次,花費超出預算,嚴重影響九龍池經費支出,執事們為此曾操煩不已。

建築亮點

基於此,坤元殿青瓦屋頂的屋脊尾端線條平緩,沒有複雜的裝飾,樸素清幽;再則,坤元殿「一殿二廳」的對稱格局,除了在左右兩側同時延伸出形式一致的 廂房作護龍外,三川五廟門的規模也呼應了這種平衡感。不過細究起來,坤元殿的建設並不只單純依循北式建築的工法而已,南式慣用的「太子樓」也被建在主殿的屋頂上,扶鸞記錄簿記載了當年為此設置所引發群體間「北式與南式」的爭論,不過這反倒說明,天界所指示的北式定位,側重的是精神與義意層面的價值觀,而非單純的工法區辨,所以可說是一種「北式南形」的融合思維。

坤元殿建築亮點並非單獨存在,它們是作為地母殿區的一部分,連結了三川的設計,更表達了追求「台島無二」的努力。在廟宇北式風格的脈絡下,本區建築亮點可進一步分「屋脊區」、「台基區」與「主殿區」三部分加以說明。

(一)坤元殿屋脊區:太子樓、通天球

設置在坤元殿屋脊上緊密相連的「太子樓」與「通天球」,是地母廟自豪的設計。太子樓被界定為地母的「逍遙樓」,透過大象造型的斗栱銜接坤元殿,其中象鼻為栱,象頭為斗,雖然十分特別,但一般人在本區抬頭仰望時,瞧見的景物還是以樓閣門前的金鶯居多,並非位置不甚明顯的大象。這隻(銅製)金鶯護門,天界當初指示雕刻細節時,交代要把牠的形體表達成「著地降落」的姿勢,同時又有「金鶯出谷」的意涵。雖然記錄簿對此並無進一步解釋,從扶鸞時期地母廟的定位來看,「金鶯出谷」或藉「新鶯出谷」,指涉仙佛以勸善訓詩啟化萬民之意。

此外,扶鸞紀錄中記載楊公先師指示太子樓高度不能太低、須看起來大方,且符合北式雅正風格;元始天尊也要求樓閣四周圍以欄杆,並在正面裝置三面窗戶,雕上「九鳳朝牡丹」的立體圖樣,讓整體呈現對稱、重複但精緻、穩重的一面。太子樓啟建於民國五十五年中,也就是切土結束,水泥成宮的階段,鎮座典禮後隔年年初,樓閣進行了加高的修改。緊鄰的「通天球」大約也是在切土結束後神界才開始指示做法,鎮座前擇日安置,約二十餘年之後(民國七十九年)歷經一次整修。

這座通天球在依照天界指示完成的過程中,曾發生偷工減料的插曲,球體被指定必須以正銅片組成,但廠商卻任意置換製作材料。後來王天君究責,要求重做。祂在詩句中道出此事的嚴重性,認為天庭戒律森嚴,欺瞞的下場必會遭致苦難與哀傷,依據往例懲罰必定應驗。後來廟方為此設香案,祈求神力將通天球化妙用,並且日夜趕工置換不適切的部份。

通天球不僅在視覺空間上連結了天父地母二宮,它的細部設計與擺放在地母殿區的位置,更有「演繹宇宙運行法則」的深刻意涵。首先,通天球的球體是用四大片正銅鑄造,代表著地球的「四部洲」(即佛教宇宙觀概念的人間四天下),球體上方的雙面鏡可「照映/看見世人善惡」。通天球下方的葫蘆座前後各有一相近的八卦圖樣,但後方的八卦中央寫上「無極」二字,前方則以「太極」字樣區別。神界曾指示這座通天球的雙面八卦,應與三川脊敬神台上的「五麟扶兩儀」設置一起解讀,代表宇宙運行的演繹法則,亦即無極生太極,太極進而生兩儀、四象、五帝的概念。

此外,從五殿建築的整體設計來看,坤元殿的這座通天球,連同乾元殿頂部的另一座「天球」,是屬於「前後對稱」的組合;在最初的規劃裡尚有在太陰殿與太陽殿屋脊設置「太陰球」、「太陽球」左右對稱的構思,但因施工困難,嘗試過後決定將雙球改至殿內,形成隱性對稱,呼應北式的四平八穩格局。

(二)坤元殿台基區:臥龍、麒麟

位於主殿台基中軸線的御路石「臥龍」,是由五龍五鳳組合而成。正中央的龍王是一尾五爪金龍,頭心畫著王字,左右各握筆與王印,微笑含金珠。龍王周圍除了有另外四尾、代表方位色彩的龍外,還有五鳳環繞,雲景營造了不尋常的氣氛。這處臥龍也是保護宮殿的五龍營,與一般廟宇的五營兵將作用類似。台基兩側的「麒麟」頭部也寫著王字,胸前掛鈴鐺,銜丹書,這是來自上天的金鑑寶典。麒麟的彩色鬃尾九條合一,蓮花葉形的腳蹄踏雲台,開口微笑,看起來十分和善。坤元殿無論臥龍、麒麟,甚至太子樓前的展翅金鶯,留給人們的都不是威猛的意象,而是優雅端正之姿。扶鸞記錄簿中並無太多關於祂(牠)們來歷的記載,只知當年王天君對麒麟與臥龍雕刻成無法開口飲酒的事十分生氣,令藝匠及時修正。

(三)坤元殿主殿區

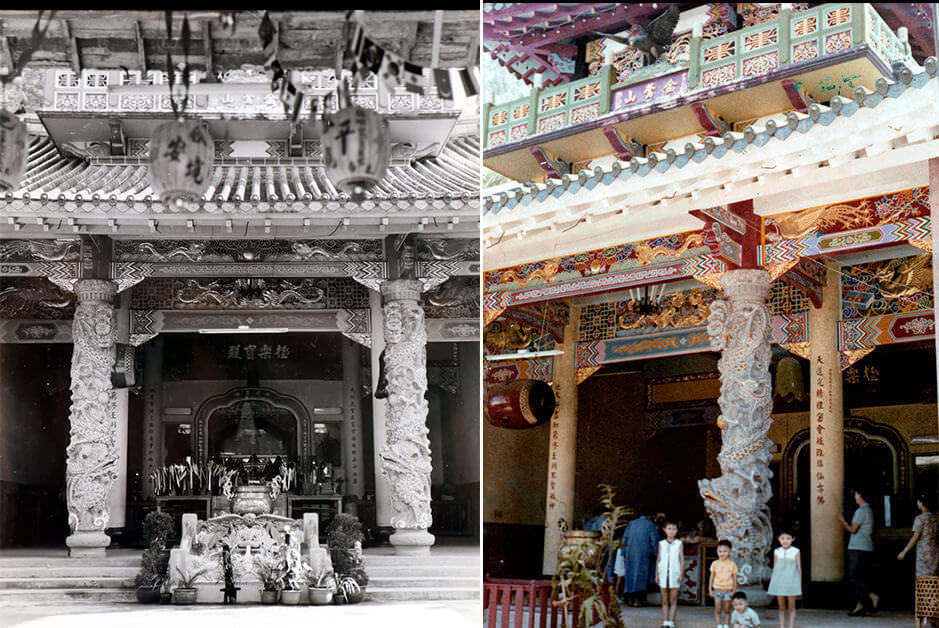

主神供奉在內殿,門楣區掛著「地母尊佛」、「極樂寶殿」的匾額,昔日扶鸞在此內殿進行。主殿過廊的龍柱立於民國五十四年底,這是地母廟的第一對龍柱。神界對雕龍柱的細節沒有太多的指示,但叮囑了工作期間任何人不得跨越、小孩不准靠近嬉戲等基本原則。這對龍柱被神界視為地母殿區「九龍一宮」格局的一部分,與三川的龍柱、台基的臥龍並列。至於新廟與舊廟之間的連結性則透過「對聯」延續,三川敬神台以及主殿內幾處的對聯沿用自舊廟。

正殿前廊除了龍柱外,還有兩排三組金光燦爛的門楣圖樣,分別為左右兩側、前後皆同的「雙鳳傳書」,與中央門楣的「雙龍取珠」(前)、「五龍扶兩儀」(後)。其中「五龍扶兩儀」的設計別具巧思,它與正殿藻井的「太極八卦」、內殿鎮殿地母後方牆面上的「無極圖」,同樣傳達了「無極、太極、兩儀」化生天地萬物的宇宙觀,可視為與地母殿區屋脊的「通天球─五麟扶兩儀」設置,形成一組上下、內外的對稱。

目前內殿的鎮殿地母以及一對侍女的雕刻細節,是王天君與楊公先師在鎮座大典那年年初才交代,當時的指示分六次乩日完成,從神尊的尺寸、地母姿態特徵與衣冠細節到東南方取木材、西南方請藝匠…等十分詳盡。當時楊公先師明確的尋人指示,讓後來被找到,住在雲林且未曾和地母廟有過接觸的雕刻師深感不可思議。不僅如此,參與過的耆老仍記得一群人依照乩日所得的圖示,到埔里某木材工廠洽詢紅豆杉的神奇經過,當時木材廠老闆很有自信地表示廠內並無他們要的貨品,最後卻在圖示的位置,發

現了三塊尺寸恰到好處的紅豆杉,深藏在一堆木材的底層。

鎮殿神像的造型與開基神像的造型不太相同。開基地母手持的八卦與拂塵,後來交由左右侍女握持,鎮殿地母則手持奏板(笏),這是依據雕刻師李昆漳考慮八卦適切比例,而作的調整建議。此外,鎮殿地母披戴一套隱含聖誕日數字的特殊冠袍,這是神界運用「五龍五鳳」(冠)和「九龍九鳳」(袍)的數字關連性,變化出「十、十八」代表地母聖誕日(農曆十月十八日)的精巧設計。

坤元殿聯匾

內門閭對聯

天重三無皇帝君王皆奉行以佈政 地涵九有仙神聖佛盡托養而依歸

內柱內對聯

天佑民寶鼎篆雲雨暘時若千祥集 地負勢湖光鑑影廟堂彩煥泉心齊

內柱外對聯

天道究精體密會微雖非仙亦佛 地文研盡知窮修至則不聖猶神

坤元殿匾額

極樂寶殿(民國57年慈惠堂台南市寶華宮贈)

福德廳門對聯

福德被群倫馨香萬載 正神昭海表俎豆千秋

城隍廳門對聯

威靈通宇宙陰陽爕理 顯赫護邦家善惡分明

坤元殿相關詩選

壬寅年(民國51年)三月十一日 楊公仙師詩

二里同謀建聖宮 分金必要轉西東 諸英且願三思定 廟貌才能氣象雄

現定分金且細詳 後山脈斷福非長 百年大計何須急 百審千謀比較長

甲辰年(民國53年)八月十一日 南天廖天君詩

母命監工職上台 施行記載功勳開 每人立點丹書冊 勉力勤心向廟來

施工數日疏題名 十日期誠呈表明 功過監清分大小 真情奏繳報天庭

甲辰年(民國53年)十一月十七日 本堂地母尊佛詩

建廟原來似造船 須能忍苦志無遷 汗流點點和泥土 工下殷殷累赤磚

眾力成山高百仞 同心立業譽千年 奢華美麗神辭用 質實斯文見浩然

甲辰年(民國53年)十一月二十一日 楊公先師詩

高深寸尺示諸生 設計籌謀算要精 大業完成天可表 萬年聖跡著英名

乙巳年(民國54年)一月二十三日 監工王天君詩

切土先開後疊基 礎累固蒂監嚴時 輕資建廟功深得 子志堅心事事宜

善心堅志助母台 建立茅宮雅美開 果得功高今正事 堂煌巍殿永芳排

丙午年(民國55年)潤三月初九日 南瑤宮天上聖母詩

肩挑担土汗如泉 累積奇功接九天 男女善人猶戰士 不辭勤苦格神仙

丙午年(民國55年)四月初二日 監工切土廖天君詩

楊公尺寸本先天 配合地基享福田 造就成鶯同後景 寅山門定坤申然

丙午年(民國55年)五月二十八日 本堂地母尊佛詩

樓樑上蓋通天球 金色明珠配地頭 寸尺如形諸智究 圓明結座帶環留

丙午年(民國55年)六月二十八日 監工王天君詩

建廟莊嚴禮必誠 身心淨整樑便成 存言守德神仙喜 莫道天羅降佛前

天庭旨下律嚴開 善覺諸英意表栽 四正宮成堪福賜 明燈燦處盛揚台

聖佛良言莫可違 歡頭彩納照形追 北朝樣式同深究 雅正四維八達歸

丙午年(民國55年)十二月廿一日 奉旨監工王天君詩

宮成四配北朝台 太子樓杆設意開 鶯鳥護門門正立 金鶯參字題金排

丁未年(民國56年)二月二十五日 天羅神詩

八卦用心細究真 斜呈寸配雅圓深 樑宜高納天父尺 二氣陰陽開結身

戊申年(民國57年)正月十七日 楊公先師詩

母身六尺合興良 登榜堪求入帝鄉 頭戴鳳冠金面相 朝天執笏坐中堂

侍女金身五尺六 右邊塵尾左双儀 慎心配合休差誤 形相雕師母示知

玉皇殿正五龍台 聖相左右烈兩排 配合陵霄朝金闕 文公兩棹設安開

戊申年(民國57年)三月十三日 虛空宮地母無極尊佛詩

一筆安天下太平 風調雨順敷豐生 定民定國賢英榜 威跡赫明妙正靈

寶景天然人傑堅 湖山透梓水幽蓮 宮巍鶴蔭常靈鹿 萬里瑞雲彩納綿

天皇三宰德明高 地極黎民効善勞 堂有智能誠慈主 正氣瑞雅祿妙高

建蹟跡留代代芳 築成配妙蒂深攻 委員智磨勞心智 會勿辭勉更誠功

管賢志堅力不窮 理明巧智定成宮 委磨悟覺堂光取 會醒修心再考庸

諸志和衷萬事成 修心正氣効規誠 生功有路如何尋 勉監金經究果精

三穿八達四維調 建蹟奇真後世瞭 配正九龍成一廟 主懷細量意無堯

戊申年(民國57年)二月二十四日 監工王天君詩

二四推輪日夜來 通天求立我看開 良心世惡遇取眼 一事瞞君犯刼哀

球天不用再尋找 日月堪揚四海清 柱呆惹我懷感苦 地黃四大亂欺誠

通天球有使君酸 立上宮樑費了循 不合天庭森嚴命 奈何四四日臨宣

戊申年(民國57年)三月十一日 鹿港龍山寺佛祖詩

寶湖夜景美華宮 燈蕊青黃又紫紅 玉柱金聯名句賅 玲禕母像貴容融

鐘音逼地揚銀漢 香藹凝煙颯夏風 到此扶搖欣慶表 無邊喜氣樂無窮

戊申年(民國57年)四月初四日 本堂主席詩

欣扶首筆上新宮 瑞喜盈門大吉隆 往日代天巡狩後 今朝登坐慶歡中

托奔汗馬勞苦辛 酬表丹墀註績功 銘謝玉京并眾聖 還來答爾福添融

日吉時良鎮座中 人山人海擁湖宮 焚香士女呈誠志 降駕神仙表祝隆

錦繡前程堪卜美 光輝聖蹟定兆融 獻捐財力欣群竭 善績落成奏碧穹

戊申年(民國57年)四月十五日 本堂地母至尊詩

技能性政實修心 奪性雕神紫氣真 天地堂煌新母像 工精密配堪功深

鶯城護體太樓煌 達鎮堂威嚴繡風 精志微誠勤績果 工芳永在天涯芳

寶湖雅得術造光 鴨雅香芳透玉堂 繡妙技能精細整 工榮四海堪揚芳

庚戌年(民國59年)八月二十三日 監工王天君詩

五龍五鳳心情高 巧計如能配雅和 頭髮斜波行禮藐 精工密練慰皇科

麒麟乃示玄中麒 尾插成煌子午祈 腰帶瞭身良美腳 齊文丹冊以丹書

庚戌年(民國59年)十月十二日 九天護法尊者詩

天地良時點龍麟 長生朱雀顯靈臨 千祈百禱欣逢吉 科甲登奇代代憑

麒瑞誕護晉登科 百姓奇徵世德和 點眼成靈威顯化 麟祥呈氣玉丹湖

真開妙顯化靈營 鎮在中方威佈呈 玉錫天兵龍秀哲 虛空普化鳳軍榮

開光點眼石金靈 吉日寶湖得享名 五彩瑞雲添慶賀 朱文一筆陰陽明

大事記

- 民國53年上半年整地

- 民國53年10月正殿動工

- 民國53年12月天地堂重建委員會成立

- 民國54年12月立龍柱

- 民國55年12月拆舊廟、舊廟神尊安座臨時殿

- 民國57年3月通天球(坤元殿)安位

- 民國57年4月太子樓完工、坤元殿鎮座典禮、遶境、三天超渡法會

- 民國59年11月臥龍安位、麒麟安位

- 民國79年6月通天球(坤元殿)整修完工